試験データ集銅の力の解明に挑む科学者たち~試験データ集~

ホーム > 試験データ集:疾病・健康問題に関する試験

疾病・健康問題に関する試験

アルツハイマー病、プリオン病、狂牛病、クロイツフェル・ヤコブ病

日本には60万人のアルツハイマー病患者がいると推定されています。80歳以上では5人に1人が発症するといわれる身近な病気で、最近では40歳代くらいから発症する若年性アルツハイマー病も話題です。

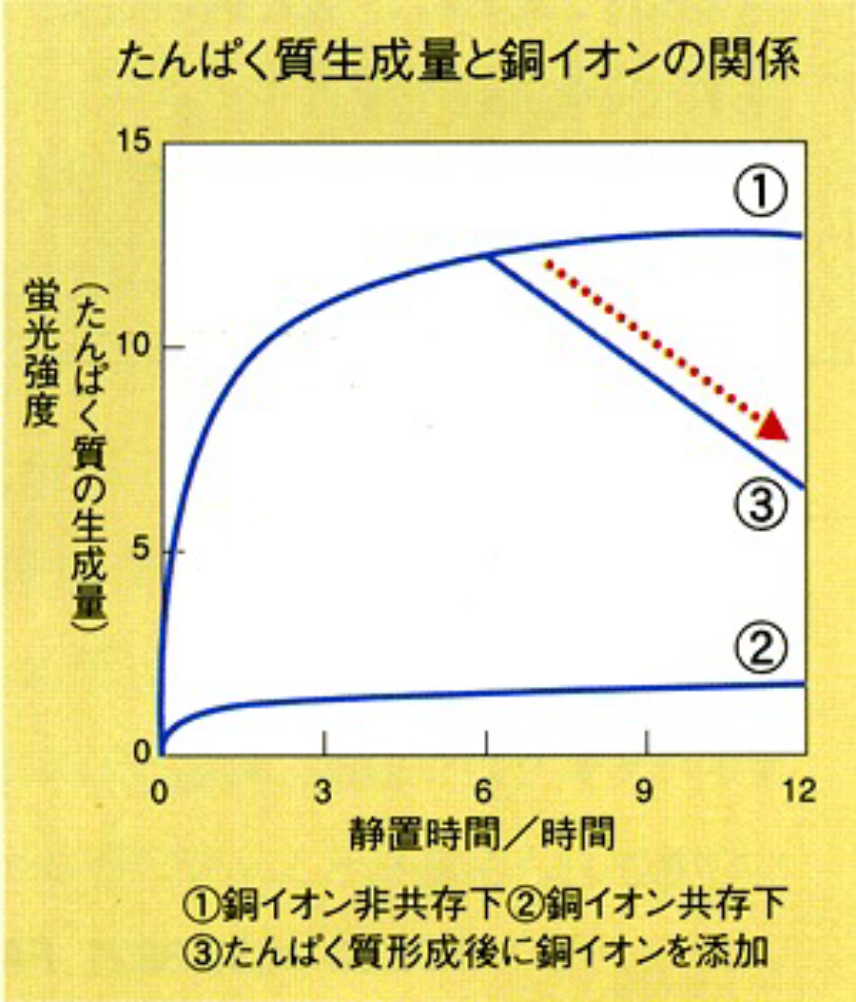

アルツハイマー病の原因は、正常な状態ならすぐに分解されるたんぱく質が脳に沈着して固まり、神経細胞を侵すことと考えられています。甲南大学・杉本直己教授の実験で、アルツハイマー病変たんぱく質に銅イオンを投与すると、銅とたんぱく質のアミノ酸の一部が結合し、たんぱく質の増加が抑制されることが確認されました。

杉本教授によると、今回の実験は、もともと金属イオンがDNAやRNAに与える影響を考察する一環で、たんぱく質の構造変化も見てみることになったそうです。たんぱく質に反応する蛍光体の発光強度を調べると、銅イオンのない場合には、たんぱく質の沈殿が起こって線維状のものが出ます。一方、銅イオンが最初からあると、これがほとんど生まれません。それで銅イオンがアルツハイマー病のたんぱく質を回復(構造を逆向きに戻すこと)が可能だということが発見されました。

さらに実験の結果、たんぱく質の沈着が進み、生成量が増えた後、銅イオンを投与すると、発光強度が大幅に下がることも確認されました。杉本教授は「さまざまな金属イオンで実験してみましたが、銅がもっとも効果が高かった」と語っています。

その後、銅イオンのたんぱく質への抑制効果は、アルツハイマー病だけでなく、プリオン病、狂牛病、クロイツフェル・ヤコブ病などにもうまく働くことが確認されました。

今すぐにこれらの難病の治療法として、銅を人間の体に直接投与することはできませんが、銅イオンが持つ抑制効果の原理は、難病の治療薬作りに応用できると期待されています。