各分野への応用銅の超抗菌・抗ウイルス性能の応用

環境保全・インフラへの応用

銅の超抗菌性能や様々な生物学的効果は、生活や産業の発展により生じる環境汚染を改善し、同時に、それらのさらなる発展を支えています。人々のより安全で快適な暮らしに貢献する銅の効果・効能を、いくつかの事例から見ていきます。

事例:キッチン用品で川・湖を浄化

茨城県霞ヶ浦、日本で2番目に大きなこの湖では、汚染とプランクトンの増殖により「アオコ」が大量発生し、動植物などの生きる場が奪われていました。当時、霞ヶ浦周辺は下水道整備が遅れていたため、生活雑排水の約6割が未処理のまま湖周辺に流れ込み、湖の汚染が進んでいたのです。

このような状況を見かねた茨城県は、銅の持つ抗菌、防藻効果に着目。さまざまな調査を重ねた結果、1992年からの4年間で、周辺の28市町村、約14万世帯に、台所流し台用の銅のバスケット(排水口ゴミキャッチャー)を配布しました。銅のバスケットはヌメリや目詰まりが起こりづらいため、ステンレスなどの従来品とくらべて網目を細かくすることができます。これは排水の浄化に役立ち、川などに流れる有機物汚染量を示すCOD(化学的酸素要求量)を大幅に改善できます。茨城県での銅バスケットの導入により、CODが2~4割改善され、環境改善策の成功は大きな反響を呼び、全国の地方自治体に広がりました。

北海道網走郡女満別町(現大空町)にある網走湖では、1980年代に入ると汚染が進み、湖に自生していた草花は極端に減少し、名物のシジミやワカサギが激減、小魚が絶えるという状況にまで悪化しました。町では霞ヶ浦での銅バスケットの環境改善効果をふまえ、台所への銅製三角コーナーの採用に踏み切りました。町の2000戸を超す全世帯に銅製三角コーナーを配布し、使用の徹底をはかりました。設置してその翌年にはもう効果があらわれました。同町観光課によると、「他の浄化作戦とこの銅製三角コーナーの採用は見事にあたりました。それまで毎年大発生していたアオコがピタッと出なくなりました。それ以後アオコは一度も発生していません。ほかに目に見えて違ったのは、水の透明度が上がってきたこと。そして何よりもうれしかったのは、水面に小魚が見られるようになってきたんです」とのことで、大きな成果が得られました。

台所で使う排水口ゴミキャッチャーや三角コーナーを銅製品に換えるだけで、ヌメリや悪臭を抑えるだけでなく、環境保全にも役立てられます。

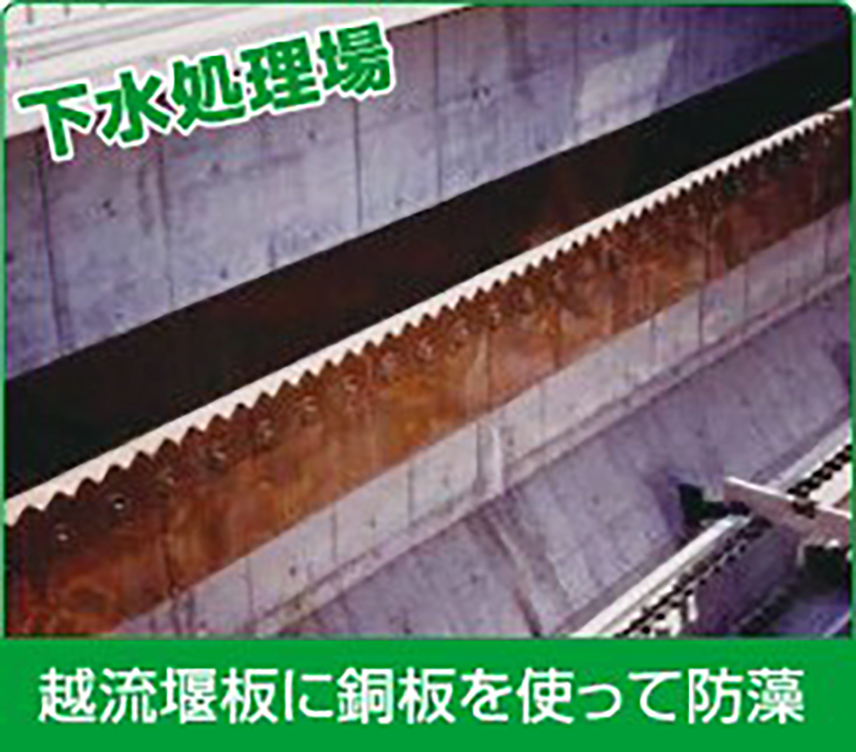

事例:下水処理場で活躍

東京都武蔵野市の善福寺池と三鷹市の井の頭池を水源とする神田川は、江戸時代から市民の貴重な上水でしたが、家庭や工場からの汚水の垂れ流しにより、高度経済成長期にはひどく汚染されていました。最近では見違えるようにきれいになり、少しずつ昔の面影を取り戻してきています。

神田川をはじめ、同様の状況にあった多くの都市河川の環境を改善し蘇らせたのが、下水処理事業の進展です。下水処理場のおもな仕組みは、まず入ってきた汚水を沈砂池に入れ、土砂と大きなごみを取り除きます。次に第一沈殿池をゆっくりと流し、有機質の細かい浮遊物は沈殿分離され、下水はばっ気槽に送られます。ここで活性汚泥(汚れを食べる微生物の入った泥)が加えられ、有機物は水や炭酸ガスに分解されます。繁殖した微生物はさらに細かい浮遊物を集めながら沈殿し、第二沈殿池に流れ込みます。ここで3~4時間かけてゆっくり流され、その間にばっ気槽でできた塊(フロック)は底に沈み、上澄みのきれいな水が越流ぜきを越えて水路に流れ込み、下水処理は完了します。下水処理場に入ってきた汚水は、約半日後には澄みわたる水となって排出されていくのです。

そこの下水処理フローのうち、第二沈殿池のきれいな水が流れ込む水路の部分に、防藻対策として銅板が使用されています。最初に採用したのは東京都大田区「東京都下水道局森ケ崎処理場」で、微量金属作用を利用した防藻対策として、コンクリート製トラフ水路を覆う形で銅板が張られました。藻の発生は下水処理能力を著しく低下させるため、その除去と、付帯的な効果として蚊の産卵、発生、成長の抑制に大きな期待がかけられましたが、結果的に十分な効果を発揮し、東京都は三河島、芝浦、新河岸など、他の処理場への使用も決めました。その後の東京都の調査によると、

- 銅板の防藻効果はそれまでのコンクリート素地などとくらべるととても高い

- 銅板はメンテナンス性がよく、耐久性が見込めるので安価

- 銅板からの銅イオン溶出量は基準値をはるかに下回っていて安全

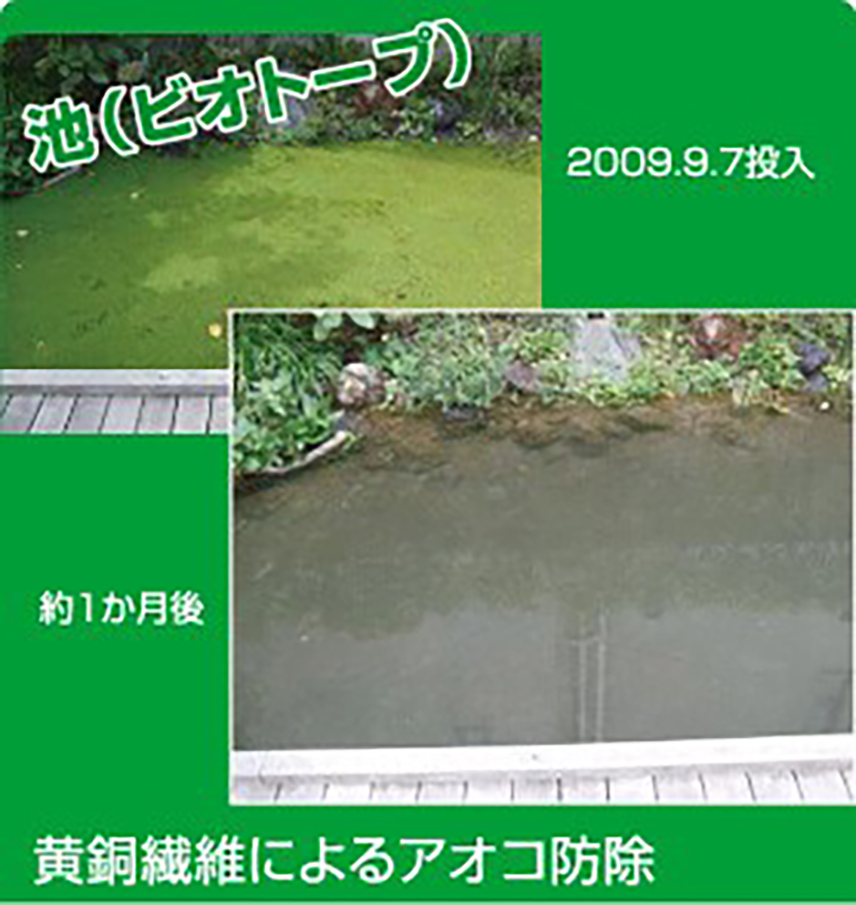

事例:生活環境や産業における害虫の忌避等

銅および銅合金の微生物に対する超抗菌性能は、蚊の幼虫であるボウフラの羽化阻止に役立ち、感染症の原因にもなる蚊の発生を抑える効果があることがわかっています。その他、アオコ防除、ナメクジの忌避効果など、生活環境のさまざまな場面に銅および銅合金のユニークな生物学的効果が発揮されています。

例えば、産業への貢献としては、銅の超抗菌性能を船の塗料に活用することで船底にフジツボなどの貝類が付着することを防止したり、養殖場では、ニジマス・サケなどのミズカビやエラ病予防に利用されたりしています。銅合金製の漁網は海藻などを寄せ付けず漁業の効率を向上させています。

事例:カワヒバリガイ対策でインフラを守る

農業用水や水力発電所などの利水施設に発生する外来生物の「カワヒバリガイ」は、殻長2〜3cmの小さな貝ですが、大量に発生すると配管を詰まらせるなどの問題を起こし、駆除には時間と経費がかさみます。そこで、電力中央研究所と日本銅センターが協力し、銅の超抗菌性能を生かしてカワヒバリガイの付着防止が可能なのか実験を行いました。

実験が行われたのは、2005年にカワヒバリガイの生息が確認された群馬県の大塩貯水地。池を管理する鏑川土地改良区の協力を得て、ポンプで汲み上げた湖水を銅管・ステンレス管・樹脂管へ同一条件で通水し、貝の付着具合を約1年間かけて比較検討しました。

その結果、塩化ビニル配管とステンレス配管には多くのカワヒバリガイとともにコケムシが付着してしまいましたが、銅配管にはほとんどカワヒバリガイが付着しないことがわかりました。この実験報告をもとに、利水施設の配管はもちろん、水量管理センサーや什器などの破損、誤動作を防止するための保護管の先端部にも銅を使用するなど、効果的な銅の活用方法を検討し、カワヒバリガイ対策への実用化が進められています。