試験データ集銅の力の解明に挑む科学者たち~試験データ集~

医療・暮らしへの貢献に関する試験

院内感染対策

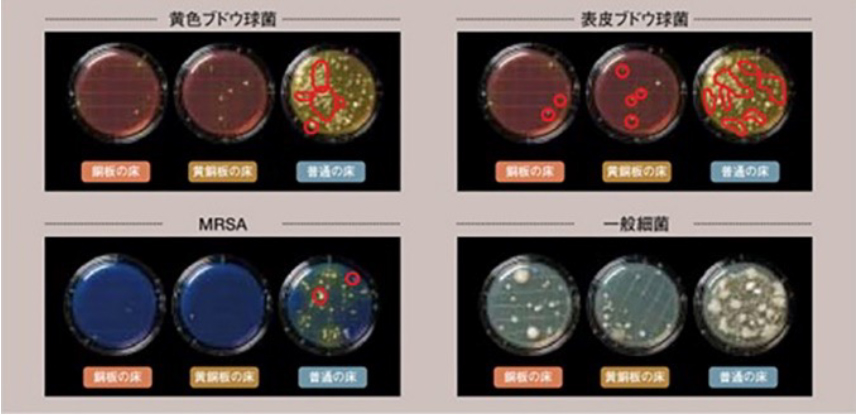

2005年から2013年にかけて、北里大学病院で黄色ブドウ球菌などに対する銅の効果を検証する実験が行われました。皮膚科病棟、新生児集中治療(NICU)病棟や外来診察室に、銅および黄銅製の床板、ドアのノブやハンドル、ドアの押し板、シャワーヘッド、洗面台、ボールペングリップなどを設置し、実施されました。一般細菌MRSAを含むブドウ球菌や緑膿菌などの細菌について、培養検査を行い、設置した所の各菌数が、設置していない同じ所に比べて、どれくらい減少したかを調べました。その結果、銅や黄銅製品を設置することで、接触および非接触環境面に付着するそれぞれの細菌数が明らかに減少することが分かりました。

銅管(給水・給湯配管)

銅管は、多くの高層ビルやマンション、一般住宅で給水・給湯配管として採用され、私たちのライフラインを支えています。銅管には耐震性、経済性、リサイクル性など多くのすぐれた特長があります。銅の抗菌効果で衛生的に使えるということも大きな特長です。

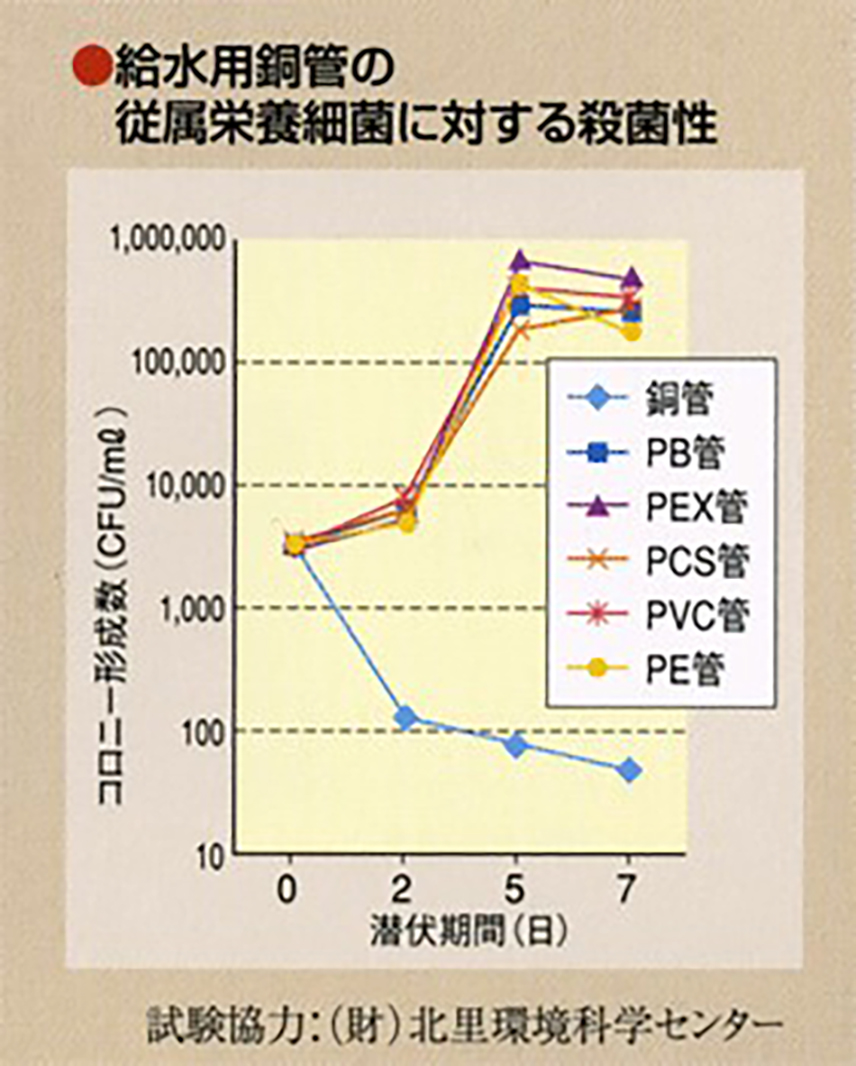

給配水系の水道管を通る水中には、従来の培養条件では検出されず、低い栄養培地に遅れて発育してくる細菌(従属栄養細菌)があります。水道水を長期間貯水しておくと、日和見感染(健康な人には害のない弱い細菌やウイルスなどにより感染し、症状がでること)を起こす病原菌が増殖することが分かっています。

そこで、給水用銅管の抗菌作用に注目し、水道水中に棲息する従属栄養細菌にも銅の抗菌性能が活用できるか、その他の樹脂管と比較しました。その結果、樹脂系配管材では水道水を充填後、従属栄養細菌は経時的に増加したのに対し、銅管では減少しつづけ、7日後には100分の1にまで減少しました。これにより、銅管が水道水中の従属栄養細菌の発育を抑制することが立証されました。

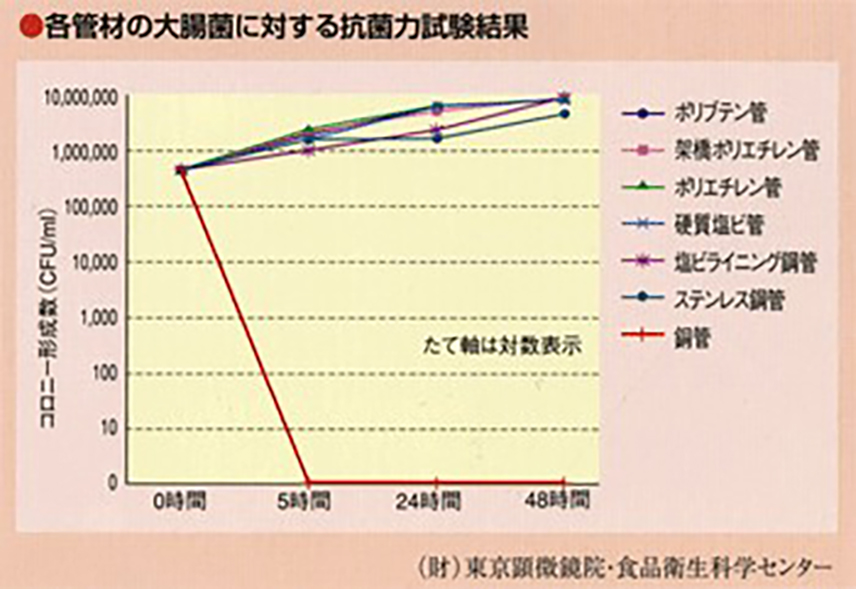

更に銅管では大腸菌(E coli)への抗菌力も(財)東京顕微鏡院と食品・環境科学センター(厚生大臣指定検査機関)に実証試験を委託し、2000年7月24日に実験結果がまとまりました(下記グラフ参照)。

実験に使われたのは、銅管、塩ビライニング鋼管、ステンレス鋼管、ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、硬質塩ビ管、ポリブテン管の7種類の管材でした。それぞれの管材に10万~50万cfu/mlの濃度にした大腸菌(E coli)を減菌精製水に加え、これを長さ500mmの管材検体に入れ、接触時間5時間、24時間、48時間ごとに菌液を採取して検査しました。

菌数は大腸菌用の平板寒天培養を行い、培地でのコロニー形成数(cfu/ml)をカウントして値を決定しています。

試験の結果、銅管には大腸菌(E coli)の生存数を低下させる働きが認められました。これは試験水に溶出している銅成分の微量金属による作用とみられます。一方、銅管以外の管材には、同様の働きは見られませんでした。この結果から、銅管は他の金属や樹脂系の管材に比べ、すぐれた抗菌効果をもっていることが実証されました。

本試験に関して、詳しい情報はこちらのパンフレットをご覧ください。 銅の抗菌パワーは毎日使う水道に生かされ、わたしたちの健康で衛生的な暮らしを支えています。銅は、優れた抗菌性を持つことから、欧米では給湯管や給水管に銅管への使用が主流となっています。常に衛生的に保ちたい台所の流しの三角コーナーや、排水口ゴミキャッチャーに銅製品が最適といわれるのも、ヌメリ防止や抗菌の効果が高いからです。

| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | フタル酸ジ-n-ブチル | ノニフェノール | ビスフェノールA | |

|---|---|---|---|---|

| 塩ビライニング鋼管 | 0.01μg/L | |||

| ポリ粉対ライニング鋼管 | 0.4 μg/L | 1.3 μg/L | 0.86 μg/L | 0.11 μg/L |

| 水道用ポリエチレン管 | 0.08 μg/L | |||

| 硬質塩ビ管 | 0.44 μg/L | 1.2 μg/L | ||

| 架橋ポリエチレン管 | 1.8 μg/L | 0.02 μg/L |

緑青の毒性問題

銅の表面に生成する緑青(ろくしょう)は、かつては有毒と考えられてきました。日本銅センターでは、根拠なしに有毒と捉えられていた緑青について正しい理解を得るため、過去二回、東京大学医学部において、長期的な動物実験を行いました。

その結果 、緑青は無害同様の物質であることが確認され、厚生労働省へ同研究成果を報告しました。これを受けて、厚生労働省は1981年、国の研究として緑青の動物実験(研究機関/国立衛生試験所・国立公衆衛生院・東京大学医学部)に着手し、3年間にわたる研究実験を行いました。実験の結果、緑青は有毒ではなく、無害に等しいことがはっきりと解明されました。こうして、何となく語り継がれてきた緑青の有毒問題は、全て誤解であることが明らかになったのです。

詳細についてはこちらを。

蚊の発生を抑制

夏になると悩まされる蚊ですが、刺されるとかゆいだけでなく、最近では蚊が運ぶ感染症が恐れられています。この蚊の発生を抑えるために銅が効果を発揮することが分かっています。

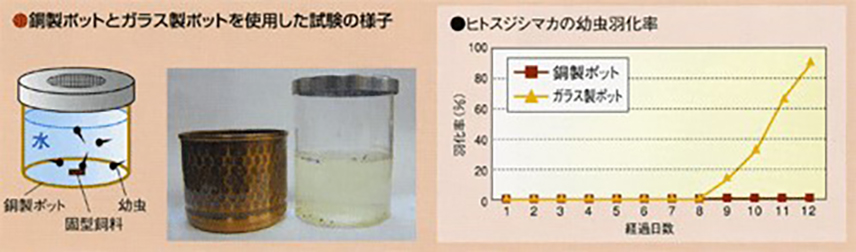

実験では、まず一般的な蚊であるヒトスジシマカ(ヤブ蚊)の幼虫(ボウフラ)を銅製の容器とガラス製の容器で飼って比較しました。すると、銅製の容器のボウフラは全て羽化せずに死亡した一方、ガラス製の容器では9割が羽化して蚊になりました。

次に、ビルの地下などに一年中生息するチカイエカのボウフラを繊維のように細い銅線と一緒にガラス容器に入れたところ、やはり全滅しました。銅線を入れない場合は8割が羽化して蚊になりました。

実験で使った銅を入れた容器の水からは銅イオンが検出されており、銅の微量金属作用のはたらきが、蚊の発育を抑えたと考えられます。ボウフラが死亡する詳しいメカニズムの解明はこれからですが、この力をより実用的に生かすため、現在は公園などで実験が続けられています。

みなさんは、墓地の周辺に蚊が多いと感じたことはないでしょうか。これは、墓地には花立てなど水が溜まる箇所が多く、この中に蚊が卵を産むからだといわれています。この対策として昔から伝えられているのが、花立ての中に10円玉を入れておくという知恵です。今は銅製の花立ても登場しています。このほか蚊の発生を抑えることに着眼して出来た製品には、街路樹の下の銅板や排水溝の蓋などがあります。